この記事では、上記の電気通信設備【ネットワーク設備】を簡単に説明します。

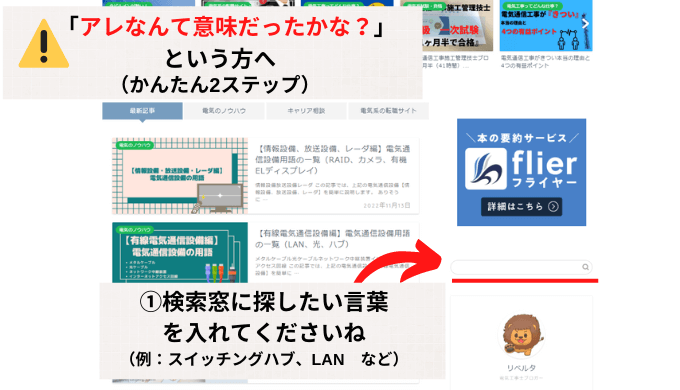

ありそうになかった電気通信用語をまとめているので、「うろ覚えだけどアレなんだったかな?」という人におすすめ。

似ている言葉が多いネットワーク設備。

インターネットで検索すれば多くの事は出てきますが、実務に活かすのはなかなか大変な項目です。

この記事は、電気通信の仕事をしている人や試験を控えている人はブックマーク必須ですよ。

各用語を「概要・特徴・参考(参考がある場合)」の3つにわけて説明するので、最初は概要をおさえたうえで特徴を覚えましょう!

もう一回いいますが、1回で全部を覚えるのは大変なので、ブックマークして何度も読みにきてくださいね!

電気通信設備の用語解説のまとめは下記の記事をご覧ください。

https://libertablog.com/denki-tushin

ネットワーク設備

ネットワークトポロジ(LANの構成)

※概要:LAN の構成とは?

LAN 機器の接続構成の代表的なものには、3つがある

- バス型

- リング型

- スター型

※参考:全ての機器が自動判別機能(AutoMDI/MDI-X)に対応する場合は、機器接続をストレートケーブルに統一することができる

ゲートウェイ

※概要:ゲートウェイとは、媒体やプロトコルが異なるデータを相互に変換して通信を可能にする機器。

※特徴:OSI 参照モデルのトランスポート層(レイヤ4)からアプリケーション層(レイア7)までに該当する機器。

ゲートウェイと転送先のサーバーとはFTP やSMTPのコマンドでやり取りをする。つまり、プロトコル変換をする。

TCP/IP

※概要:TCP/IPとは、データグラムの配送を行う IP とデータグラムを利用してエンドホスト間で信頼性のあるデータ通信を実現する TCP からなる。

※特徴:TCP/IP のネットワークでは、通信相手を特定するためネットワークに接続された機器にそれぞれ重複しない認識番号(IPアドレス)が割り当てられる。

WWW(World Wide Web)

※概要:WWW(World Wide Web)とは、インターネット上のハイパーテキスト(ウェブサイト、ホームページ)の情報を検索・閲覧するためのサービス。

※特徴:Web サイト通信プロトコルとしてHTTPやHTTPSがある。

www で使用されている技術には CGI 、Cookies(クッキー)、 RSS などがある。

SIP

※概要:SIPとは、TCP/ IP プロトコルの一つで、セッション管理を行うための呼制御プロトコル。

※特徴:SIPサーバには、プロキシサーバ、リダイレクトサーバ、登録サーバ、ロケーションサーバの機能で構成される。

SIPメッセージの伝送には、トランスポート層のプロトコルである UDPを使うことができる。

IP-VPN

※概要:IP-VPNとは、暗号化やトンネリングによりセキュリティを確保すること。

公衆ネットワーク上で仮想的な専用回線を構築するものが VPN である。

※特徴:公衆ネットワークの中で仮想的な専用線を作る技術であり IP パケットのルーティング機能を利用している。

IP-VPNに接続するにはルータを介する必要がある。コストは高いが通信の品質が安定している。

MACアドレス

※概要:MACアドレスとは、それぞれの機器に与えられた物理的なアドレス。

※特徴:MACアドレスは、16進数で表記された6バイトで構成される。IEEEが、管理する部分は上位24bit、製造者が管理する部分は下位24bit。

サブネッティング

※概要:サブネッティングとは?

LANに多くのホストを接続すると全てのパケットがすべてのホストに送信されるため、LAN上のトラフィックが増加して通信速度が遅くなる。

解消方法としてひとつの IP ネットワークを複数の IP ネットワーク(サブネット)に分割して運用すること。

これをサブネッティングと言う。

※特徴:サブネッティングによって IP アドレスを管理するために使用されるのがサブネットマスクである。

DNS

※概要:DNS とは、ドメイン名を IP アドレスに変換する機能を持つサーバ。

※特徴:クライアント PC から問い合わせを受付け、当該ドメイン名を管理する DNS サーバーへの問い合わせを代理で行い、結果を返答するサーバーを DNS キャッシュサーバと言う。

ドメイン名空間の頂点に行ってドメイン全体の情報を保持するサーバーを、DNS ルートサーバーという。

VoIP

※概要:VoIPとは、音声をデジタル化、バケット化し、TCP/IPネットワークによって送受信する技術。

※特徴:IP パケットのサイズの上限よりも長い場合、パケットを複数に分割して送信することを、フラグメンテーションと言う。

特定パケットにフラグを付けることで、音声パケットの遅延を少なくする制御方式を、キュー制御と言う。

QoS

※概要:QoSとは、通信サービスの品質(接続品質、伝送品質、安定品質など)、及びその品質を維持するための機能。IP においては優先制御のことを意味する。

IPv4アドレス

※概要:IPv4アドレスとは、ネットワークに接続されているコンピューターを識別するための番号である。

※特徴:IP アドレスは、32ビットの上位をネットワークアドレス、下位をホストアドレスと言う。ネットワークアドレスは複数のネットワークを区別する。ホストアドレスはネットワーク内のコンピューターを区別する。

OSPF

※概要:OSPFとは、リンクステート型のルーティングプロトコルでありRIP ではループが発生してしまうような複雑なルーティングも可能である。

※特徴:10秒ごとに配布される経路制御情報が、40秒間待っても来ない場合には接続が切れたと判断する。

VLAN

※概要:VLANとは、LAN に接続されたスイッチと端末の物理的な接続形態によらず、物理的に一台のスイッチングハブを論理的に複数のスイッチングハブとして利用することができる。

複数の端末をグループ化し、グループ内だけで相互通信ができる。

※特徴:企業LANを構築する際にしばしば利用される。端末を移動してもネットワークアドレスを変更しなくても良い。不要なトラフィックを減少することができる。

SDN

※概要:SDNとは、ソフトウェア技術によりネットワークを仮想化し、その構築や制御を動的に自由に行えるようにしようという概念。

※特徴:ネットワーク機器の設定や制御棒ソフトウェアにより集中的に行う形を取り、動的にネットワーク全体を制御する。

NAT

※概要:NATとは、複数のプライベート IP アドレスとポート番号を言っこのグローバル IP アドレスと任意のポート番号に変換するもの。

※特徴:ルータが機能を持つ。NATは、変換する IP アドレスを一対一で対応させているため、インターネットへアクセスする端末の数だけグローバルアドレスを用意する必要がある。

OSI 参照モデル

※概要 :OSI 参照モデルとはJIS X5003「開放型システム間相互接続の基本参照モデル」で定義されており、7階層(レイヤ)構成になっている。

- 第7層:応用層(アプリケーション層)

- 第6層:プレゼンテーション層

- 第5層:セッション層

- 第4層:トランスポート層

- 第3層:ネットワーク層

- 第2層:データリンク層

- 第1層:物理層

DHCP

※概要 :DHCPとは、TCP/IPで通信を行うため、クライアントの起動時に IP アドレスなどのネットワーク層の割り当てを要求してきた場合、各クライアントに対して、IP アドレスやサブネットマスク、デフォルトゲートウェイなど、様々なネットワーク情報を自動的に割り当てたり、その IP アドレスなどを一括管理するプロトコルである。

ルーティング

※概要 :ルーティング(経路制御)とは、ネットワーク通信を行う際に最適な経路を選択しながら宛先 IP アドレスまで IP パケットを転送していくことである。

※特徴: OSI 参照モデルの第3層ネットワーク層の機能。ルーティングテーブルを参照して宛先に応じた転送先にデータの転送を行う。

経路情報をやり取りするためのプロトコルをルーティングプロトコルと言う。

帯域制御

※概要 :帯域制御とは、音声パケットとデータパケットが混在するような場合に、あらかじめ音声伝送に割り当てる伝送帯域を設定し、その帯域以上の音声パケットは送信しないという制御を行う。

帯域を制御しながら IP パケットを流すことを帯域制御と言う。

※特徴: 帯域制御技術には、ポリッシングやシェービングがある。

IEEE802.1x

※概要 : IEEE802.1xとは、LAN 接続でポート単位に接続端末を認証するための規格である。

※特徴 : 無線 LAN、有線 LAN にかかわらず使用される。ポートごとに認証を行い、認証に成功した端末だけが欄に接続することができる。

パリティチェック方式

※概要 : パリティチェック方式とは、伝送するビット列に検査用ビット(パリティビット)を付加し、受信側で受け取ったビット列とパリティビットで誤りを検出する方法である。

※特徴 : パルティチェック方式は、ビット列に誤りがあることが検出できるが、謝りビットの訂正は出来ない。パリティビットをどの方向に付加するかで、水平パリティと垂直パリティの2種類に分けられる。

情報セキュリティ

ファイアウォール

※概要:ファイアウォールとは、火事の時の動画を目的とした壁に例えられ不正なアクセスを遮断し内部のネットワークを安全に維持する。

※特徴:転送されるパケットを失うことなく、他のネットワークから不正アクセスを防ぐことができる

侵入検知システム(IDS)と侵入防御システム(IPS)

侵入検知システム(IPS)

※概要:侵入検知システム(IDS)とは、外部からの不正アクセスを検知し管理者に通知するシステム。

※特徴:ホストまた侵入検知システムと、ネットワーク型侵入検知システムがある。

ポスト型侵入検知システムとは監視対象のコンピューター上で動作する。

ネットワーク型侵入システムとは、ネットワークを流れる通信を監視する。

侵入防御システム(IPS)

※概要:侵入防御システムとは、侵入検知システム(IDS)に加え、検知した攻撃パケットの廃棄や検知後の通信を遮断する。

※特徴:不正アクセスに特有のパターンを検出して、不正アクセスなどの判定をしている。

セキュアプロトコル

※概要:セキュアプロトコルとは、インターネット通信のセキュリティを確保するためのプロトコルである。

主にSSH、TLS/SSL、IPsec、イーサネットPPPなどのプロトコルがある。

※参考:SSHは、「アプリケーション層」、「トランスポート層」、「インターネット層」、「ネットワークインターフェース層」の4層から構成されている。

まとめ

ネットワークの基本と情報セキュリティについてまとめました。

特にOSI 参照モデルは、他の項目でも出てきますのでしっかり押さえておきましょう。

https://libertablog.com/denki-tushin